初めてでも安心!抜髄の基礎知識から治療後のケアまで徹底解説

抜髄と聞くと、「神経を抜くなんて怖い」「痛い治療ではないか」と不安に感じる方は少なくありません。

しかし、抜髄は歯を残すために欠かせない処置のひとつです。

虫歯や外傷で神経が炎症・感染を起こした場合、そのまま放置すれば歯を失うリスクが高まります。

本記事では、抜髄の基礎知識から必要となるケース、歯科医院の選び方、治療を受ける際の注意点まで徹底解説します。

抜髄の基本

抜髄の基本は以下のとおりです。

- 抜髄の意味と目的

- 神経を残す治療との違い

順番に解説します。

抜髄の意味と目的

「抜髄(ばつずい)」とは、歯の内部にある神経や血管(歯髄)を取り除く処置のことを指します。

虫歯が進行して歯髄にまで感染が及ぶと、強い痛みや腫れが起こり、自然治癒はできません。

そのまま放置すれば炎症が根の先から骨へ広がり、歯を失うリスクも高まります。

抜髄の目的は、感染源となる歯髄を取り除き、歯を残すために必要な環境を整えることです。

神経を残す治療との違い

初期の虫歯や炎症であれば、歯髄を温存する治療が選択される場合もあります。

しかし、炎症や感染が強いと神経を残す治療は難しく、抜髄が必要となります。

神経を残せるかどうかの判断は、歯科用CTやマイクロスコープ、バイオセラミック材料などを用いた精密な検査で行われます。

吉松歯科医院では歯科用CTやマイクロスコープなどの設備を完備していますので、詳しくは以下をご確認ください。

抜髄が必要になるケース

抜髄が必要になるケースは以下のとおりです。

- 虫歯の進行による神経感染

- 歯の外傷やヒビ

- 歯髄の炎症

それぞれ説明します。

虫歯の進行による神経感染

虫歯は初期の段階ではエナメル質にとどまり、ほとんど自覚症状がないことが多いですが、進行して象牙質を超えると痛みを感じやすくなります。

さらに進行して歯髄(神経)にまで達すると「歯髄炎」と呼ばれる状態になり、冷たいものを口にした際のしみる感じだけでなく、何もしていなくてもズキズキと脈打つような痛みが現れます。

この時点では神経を保存することは難しく、放置すれば炎症が拡大して骨にまで影響を及ぼす危険があります。

そのため、抜髄によって神経を取り除き、痛みを和らげた上で歯そのものを残す治療へと進むのが一般的です。

歯の外傷やヒビ

転倒やスポーツ、交通事故などで歯に強い衝撃が加わると、外見上は大きな損傷がなくても内部の神経がダメージを受け、時間の経過とともに壊死してしまうことがあります。

また、少し見ただけでは分かりにくい小さなひび割れでも、その微細な隙間から細菌が侵入して神経に炎症を引き起こす場合があります。

前歯など外力を受けやすい部位はリスクが高く、早期の診断と処置が重要です。

歯髄の炎症

歯髄炎は虫歯だけでなく、歯周病が進行して歯の根元にまで炎症が及んだり、過去に受けた治療の影響で神経がダメージを受けることでも起こります。

炎症が歯髄に及ぶと、強い痛みだけでなく、噛んだときに持続的な違和感を覚えるのが特徴です。

初期段階では一時的に痛みが軽減することもありますが、炎症が慢性化すると神経の保存は困難になります。

その場合、抜髄によって感染源を取り除き、再び炎症が広がらないようにする必要があります。

吉松歯科医院で行った抜髄の症例紹介

実際に、抜髄を行った4つのケースをご紹介します。

【抜髄の症例1】破折が原因である抜髄になったケース

2年前に歯髄を保護する処置を行ったお客様です。

数日前から激しい痛みが出てきて不幸にして抜髄を行った、器具の先端はクラックラインを示しています。

根管治療後に破折線の接着がとても重要です。

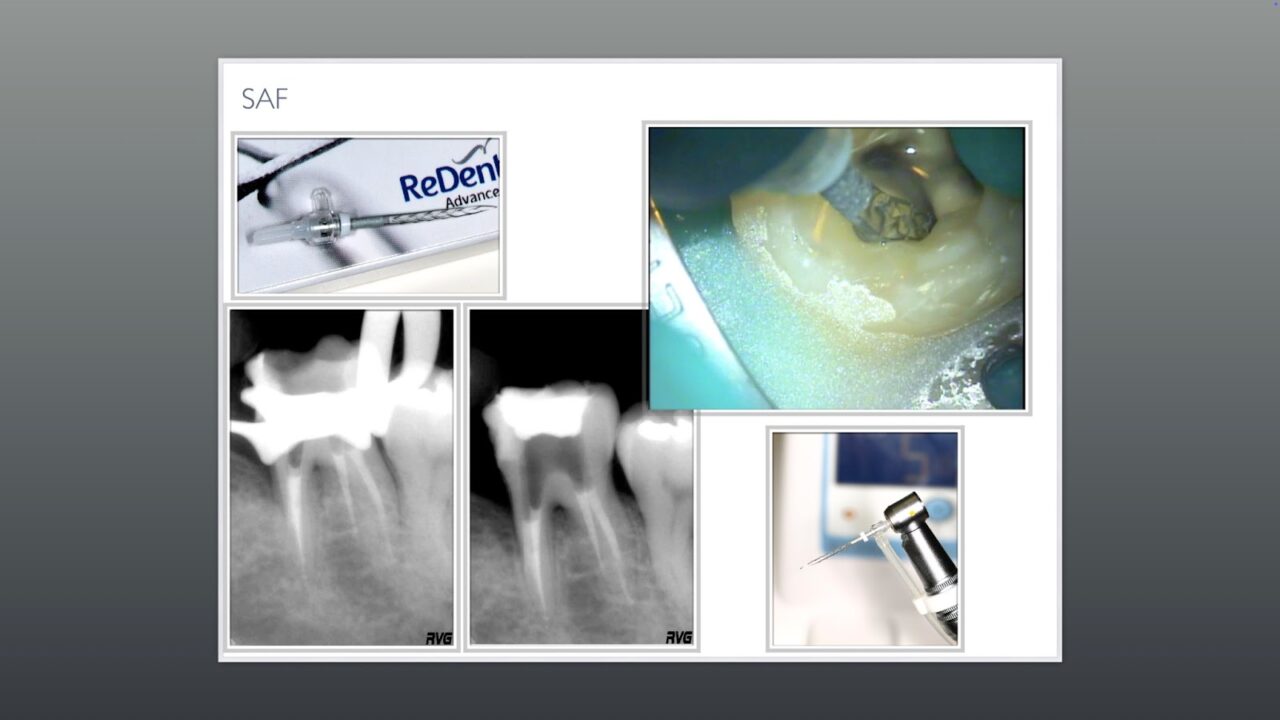

【抜髄の症例2】最小限の根管形成で行った抜髄ケース

抜髄の時は可能な限り健全歯質を残したいので最小限の根管形成で治療を行うためにSAFという特殊なファイルを使用して根管内を次亜塩素酸で形成、洗浄を行なっていきます。

この症例でもバイオセラミック材料を用いた根管充填を行っています。

吉松歯科医院では2007年頃までしかガッタパーチャーを用いた根管充填は行っていないです。

それ以降は、より封鎖性の高いMTA,バイオセラミック材料を用いた根管充填に変更したの、ガッタパーチャによる根管充填は行っていません。

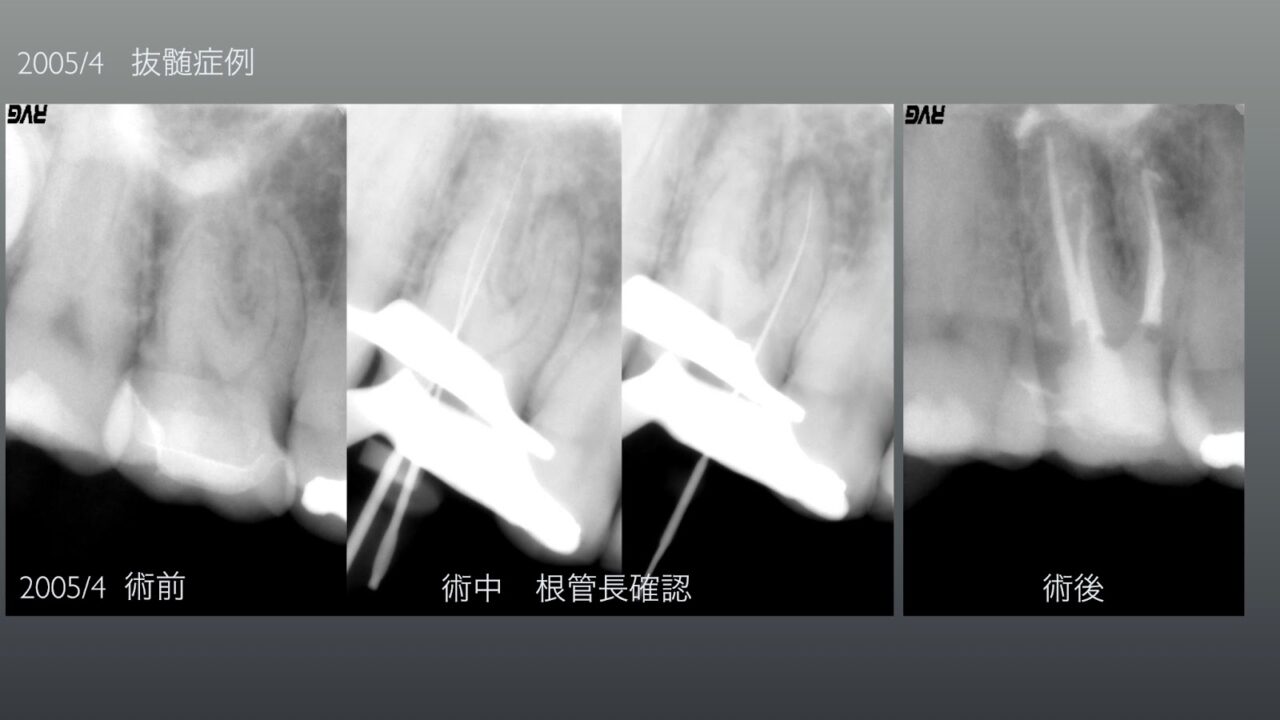

【抜髄の症例3】抜髄ケースでオブチュレーションシステムを用いた根管充填

抜髄が必要な時は、根管内の歯髄が健全でなく、溶解したり腐敗臭を発しています。

この症例では術前のレントゲン上から近心頬側根に透過像を認め、歯髄の炎症を認め、根管処置を行ないました。

この症例は2005年のものなので、大谷満先生が考案されたオブチュレーシィンシステムを用いて根管充填を行なっています。

【動画解説!抜髄の症例4】神経(歯髄)を残す治療提案をしたが、神経を取る(抜髄)した症例

神経(歯髄)を残す治療を提案しました、症状が出る可能性があるならばと抜髄を選択して治療を行ないました。

歯冠部には沢山の感染歯質があり、確実に感染部を取り除くためにグリーン色のう蝕検知薬を使い、確実に感染部の除去を行いました。

感染部の除去を行なっていると神経(歯髄)が露出してしまい、神経を取る処置、すなわち抜髄を行う事になり、遠心側の歯質がないので歯冠部の感染部を取り除いたのちにコンポジットレジンにて隔壁、壁を作り根管治療を効率よく行えるような環境づくりをしました。

その後、根尖まで器具を到達させ、振動を加えて確実に根管内の洗浄に6%次亜塩素酸を入れて器具のさわれない根管内の感染部の清掃を行ない、1回目のアポイントは終了、2回目のアポイントは、ラバーダムの色が違うので画像的にも直ぐにわかると思います。

根管内の最終洗浄を行い、バイオセラミック材料による根管充填を行ないました。

最初にバイオセラミックシーラーを根尖部に入れ、その後、バイオセラミックを粉だけで根管充填して加圧するようにしています。

その度、水洗をしてマイクロブラシで根管内に着いた余分なバイオセラミックシーラーやバイオセラミックを除去して封鎖します。

3回のアポイントでは、前回の粉だけで根管充填したバイオセラミックが降下していることを確認して、この症例ではメガボンドを用いた接着を行いグラスファイバーによるポストを築造して根管治療が終了しました。

抜髄ができる歯科医院の選び方

抜髄ができる歯科医院の選び方は次のとおりです。

- 歯科医師の実績を確認する

- セカンドオピニオンの利用

順番に説明します。

歯科医師の実績を確認する

抜髄は、歯を失わずに残すために重要な治療ですが、同時に精密さが求められる難易度の高い処置でもあります。

根管の内部は、細く入り組んで複雑に分岐しているため、感染源をわずかに取り残すだけでも再発の原因となってしまいます。

そのため、歯科医院を選ぶ際には、マイクロスコープや歯科用CTなどの先端設備を用いた精密な治療が可能かどうかを確認する必要があります。

また、経験が豊富で専門的な知識を持つ歯科医師が在籍しているかどうかも重要な判断基準となります。

吉松歯科医院の歯科医師は下記で紹介しているので、合わせてご参照ください。

セカンドオピニオンの利用

ある歯科医院で「抜歯するしか方法がない」と診断されたとしても、必ずしもそれが唯一の選択肢とは限りません。

別の歯科医院であれば、抜髄などの保存的治療によって歯を残せる可能性が見つかることもあります。

こうした場合に有効なのが、セカンドオピニオンの活用です。

複数の歯科医師の意見を聞くことで、より納得感のある治療法を選択でき、安心して進められます。

できるだけ歯を残す治療に力を入れている歯科医院では、最新の技術や保存療法を提案してもらえることが多いです。

吉松歯科医院では、歯の保存に力を入れ、セカンドオピニオンにも対応しています。

初診の流れや設備については以下をご確認ください。

抜髄は事前説明と高度な技術が必要

抜髄は「歯を残すための治療」ですが、本当に歯を残せるのか患者様にとって不安を伴うものでもあります。

そのため、治療に入る前には十分な説明を受けることが欠かせません。

治療の流れやリスク、治療後のケアについて詳しく説明してくれる歯科医院を選ぶことで、不安を和らげながら治療を進められます。

吉松歯科医院では経験豊富な歯科医師が丁寧な治療説明を行い、納得頂いた上で治療を行っています。

ご不明点がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。