根管治療が再発する原因とは?症状チェックと再治療で失敗しない歯科医院の選び方

根管治療を受けたにもかかわらず、しばらくすると再び痛みや腫れが出てきてしまう方は少なくありません。

根管治療は歯を残すための最終手段ともいえる治療であり、成功すれば歯を長期的に使い続けることができます。

しかし治療の難易度は非常に高く、再発のリスクを完全にゼロにすることはできません。

再発の背景には治療時の見落としや設備面の問題、治療後の管理不足など、複数の要因が関わっています。

再発を防ぐためには、その原因を理解するとともに、適切な歯科医院を選ぶことが欠かせません。

本記事では、なぜ根管治療が再発するのか、再発を見極めるための症状チェック、そして失敗しない歯科医院の選び方について詳しく解説します。

なぜ根管治療は再発するのか

根管治療が再発する理由は次のとおりです。

- 根管の複雑さと見落とし

- 細菌感染の再侵入

- 治療精度と設備の限界

順番に説明します。

根管の複雑さと見落とし

根管は非常に細く、複雑に枝分かれした構造をしています。

人によって根管の数や形態は異なり、まっすぐで分かりやすいケースもあれば、複数に枝分かれし、極端に曲がった根管も存在します。

こうした複雑な構造のため、治療時にすべての感染源を目視で取り除くのは難しく、どうしても細菌が残ってしまうリスクがあります。

わずかに取り残された細菌が時間をかけて再び増殖すると、数年後に炎症や痛みを引き起こし、再発につながります。

細菌感染の再侵入

被せ物や詰め物は経年劣化によって隙間が生じることがあり、その隙間から細菌が侵入して再感染を起こします。

また、歯にひび割れや亀裂が入った場合も、細菌が内部に入り込みやすくなります。

口腔内は常に細菌が存在する環境ですから、一度でも防御が甘くなれば再発のリスクが高まるのです。

また、歯ぎしりや強い噛みしめ癖によって歯がダメージを受けると、予期せぬ細菌の侵入経路ができてしまうこともあります。

治療精度と設備の限界

根管治療は、歯科治療の中でも特に精密さを求められる分野です。

肉眼だけでは確認できない細かな部分を、経験や勘だけで処理するのは限界があります。

そのため、マイクロスコープや歯科用CTといった最新の精密機器の有無が、治療結果を大きく左右します。

ラバーダムと呼ばれる治療中に唾液の侵入を防ぐシートを使用しない場合、せっかく消毒した根管に再び細菌が入り込み、治療精度が損なわれてしまうこともあります。

吉松歯科医院では、100%ラバーダム防湿を実施していますので、下記もご参照ください。

根管治療が再発した場合は再治療で治せるのか

根管治療が再発したからといって、必ずしも抜歯が必要になるわけではありません。

多くの場合、適切な診断と精密な再治療を行うことで、歯を残せる可能性があります。再治療では、以前の治療で取り切れなかった感染源を除去し、根管内を再度徹底的に洗浄・消毒します。

ただし、再治療の成功率は歯の状態や再発の原因によって大きく左右されます。

根管の形態が極端に複雑な場合や、歯根にヒビ(クラック)が入っている場合は、再治療が難しくなることもあります。

そのため「再治療が可能かどうか」を正確に判断できる歯科医院での診断が欠かせません。

根管治療の再発を放置するとどうなるのか

根管治療の再発を放置してしまうと、症状は徐々に悪化していきます。

初期段階では違和感や軽い痛み程度で済むこともありますが、時間が経つにつれて感染は根の先に広がり、顎の骨を溶かしていく可能性があります。

骨の吸収が進行すると、歯がぐらついたり、最終的には抜歯が避けられなくなったりするケースも少なくありません。

また、慢性的な炎症は全身の健康にも影響を及ぼすことがあるため、「痛みが弱いから大丈夫」と自己判断で放置するのは非常に危険です。

再治療が必要になるケースと経過観察で済むケースの違い

再発が疑われた場合でも、すべてのケースで即座に再治療が必要になるわけではありません。

レントゲンや歯科用CTで確認した結果、炎症が軽度で進行していない場合は、定期的な経過観察で対応できることもあります。

一方で、痛みや腫れが繰り返し起こる場合や、膿が確認できる場合は、再治療が必要になる可能性が高いといえます。

重要なのは、症状の有無だけで判断せず、画像診断を含めた客観的な評価を受けることです。

再治療でも歯を残せないケースとは

再治療を行っても歯を残せないケースも存在します。

代表的なのは、歯根に深いヒビが入っている場合や、感染が広範囲に及び歯を支える骨が大きく失われている場合です。

また、過去の治療で歯質が大きく削られている場合、再治療によって歯の強度が保てなくなることもあります。

このようなケースでは、無理に治療を続けるよりも、抜歯後の治療計画を含めて検討する方が、長期的には良い結果につながることもあります。

再発を疑った時に取るべき行動

根管治療後に違和感や痛みを感じた場合は、できるだけ早く歯科医院を受診しましょう。

再発の初期段階であれば、治療の選択肢が広がり、歯を残せる可能性も高まります。

また、再発の診断や治療方針に不安がある場合は、セカンドオピニオンを受けることも重要です。

複数の視点から判断することで、納得のいく治療選択ができるようになります。

根管治療再発の症状チェックリスト

根管治療再発の症状について確認すべきことは下記のとおりです。

- 治療済みの歯がうずく

- 歯茎が赤く腫れている

- 膿やしこりができる

それぞれ説明します。

治療済みの歯がうずく

かつて治療を受けた歯が、噛むとズキズキしたり、じんわりと違和感が続いたりする場合、根管内部で再び炎症が起きている可能性があります。

痛みが一時的に治まっても、慢性的に繰り返すようであれば、細菌が残っているサインです。

放置すると炎症が広がり、歯の寿命を縮めることになりかねません。

歯茎が赤く腫れている

治療後しばらく経ってから、歯の周囲の歯茎が赤く腫れてきた場合も注意が必要です。

炎症が根の先に広がると、腫れは大きくなり、やがて痛みや膿を伴うことがあります。

軽度の腫れの段階であれば治療によって改善できる可能性がありますが、放置してしまうと骨の吸収が進み、歯がぐらつく原因にもなります。

膿やしこりができる

歯茎に小さな膨らみやしこりができ、そこから膿がにじみ出る場合、それは再発の典型的な症状です。

根の先で感染が広がり、膿が出口を求めて歯茎表面に現れている状態であり、この段階では自然に治癒することはありません。

早急に歯科医院を受診し、周囲の骨にまで感染が広がってしまうことを防ぎましょう。

根管治療再発の症例紹介

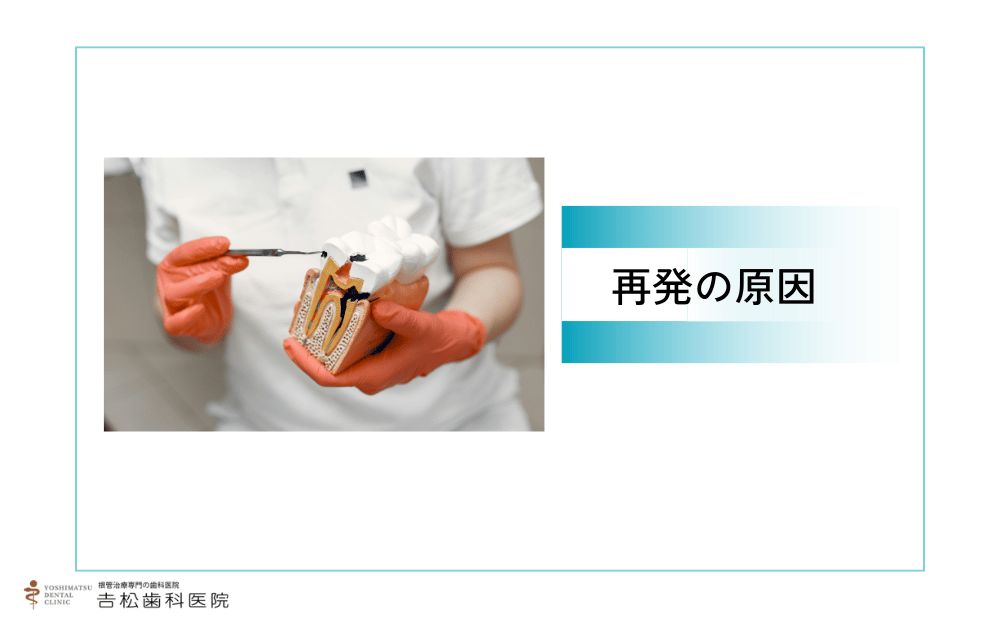

症例1:根管治療後に骨の吸収があり、治療後に骨の再生

このレントゲンの比較写真は、左のレントゲンだと点線で囲んだ部分の骨吸収が認められますが、治療後、数ヶ月で骨の再生が起こり、神経がある歯と同じようなレントゲン像の様になります。

症例2:膿の道、サイナストラクトが存在している歯

膿の道、サイナストラクトが存在している歯では、多くの場合再発、再治療の事が多くあります。

通法通りに先ずは麻酔をします膿の道の部分をさせて、麻酔の針を刺します。これは麻酔薬が膿の道から漏れない様の周辺から麻酔を進めます。

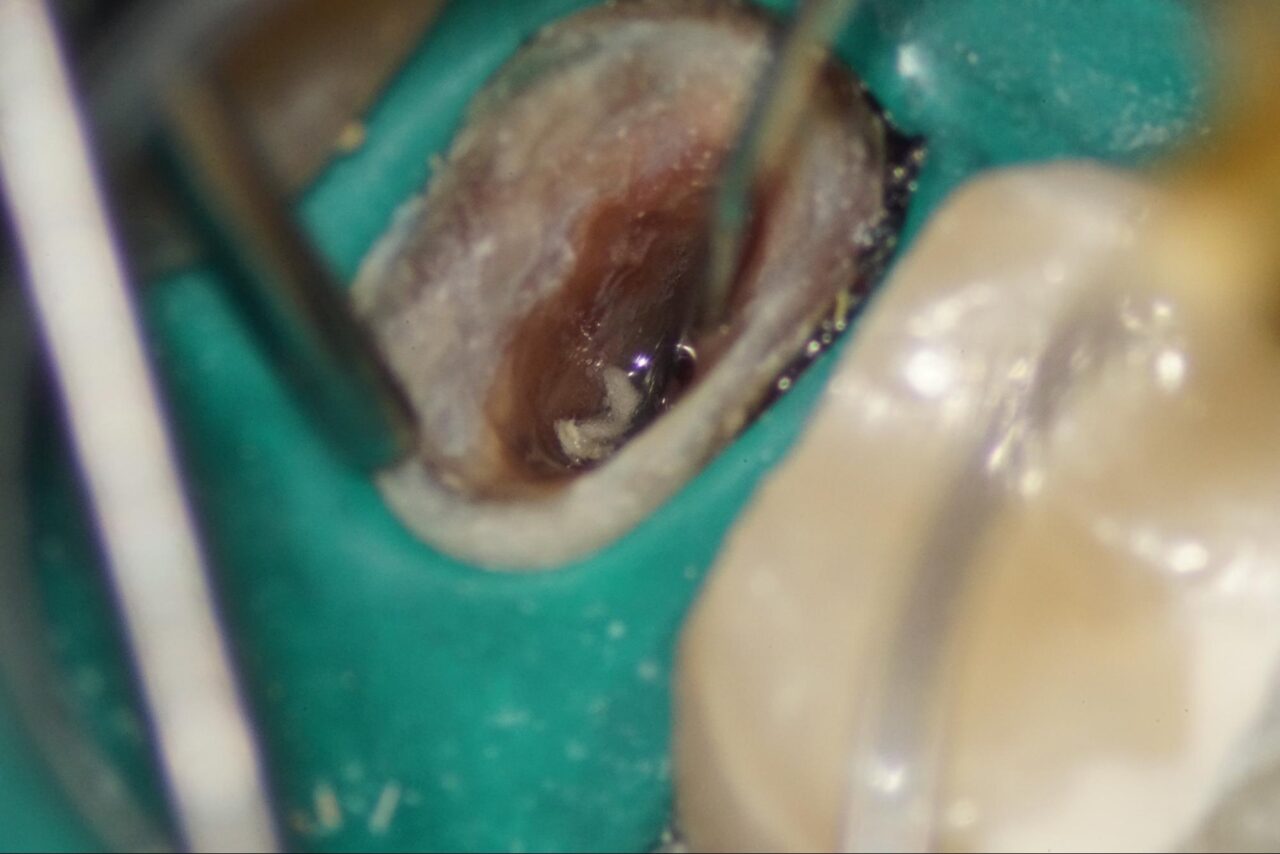

その後、ラバーダムアイソレーションを行いますが、患歯との間に何かエラーがあるためラバーシートが入って行きません。

冠を外した後にファイバーポストが入っているので、それを慎重に削って行きます。

少しずつ根管内壁が視えて来ました。

頬側根は根管が視えて来ました。よく診ると根管内壁と以前のファイバーポストの境が変色している事が確認できます。感染がそこに存在する事です。

頬側の根管内の充填物を慎重に除去して行きます。

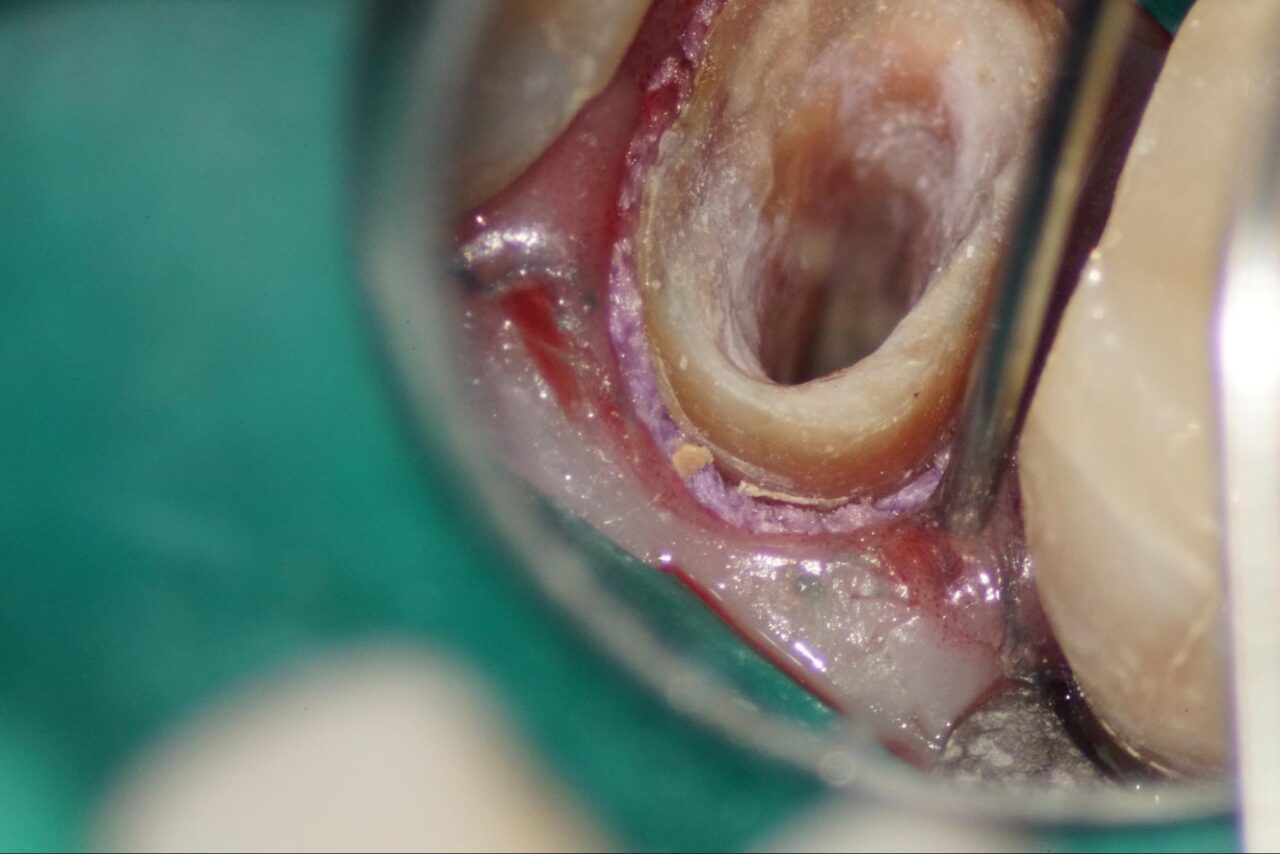

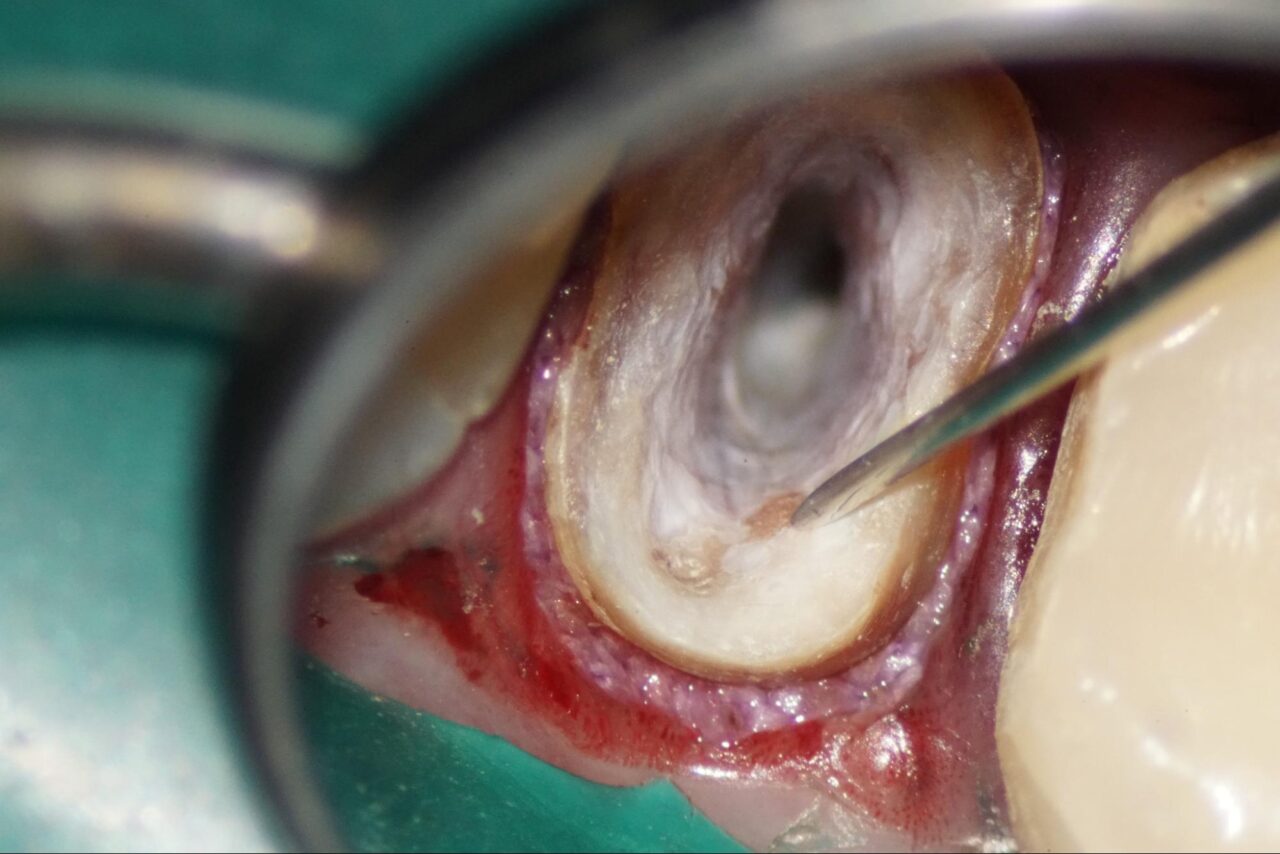

頬側根と口蓋根がつながっている事が確認できます。

以前の根管内の内容物を慎重に取り除いて行きます。

イスムと言われる根管内の複雑な形態が出て来ました。

以前の根管内にあるガッタパーチャを取り除いて行きます。頬側内壁にはクラックだと思われるスジ状のものが確認できます。

更に根尖部分を感染部除去を行っていくとこの様なものが出て来ました。液体は6%次亜塩素酸酸を有機質分解のために使用しています。

ラバーダムシートが被って触れていない部分があるので、一部ラバーダムシートを破って患歯を露出させて次のステップための準備をいたします。

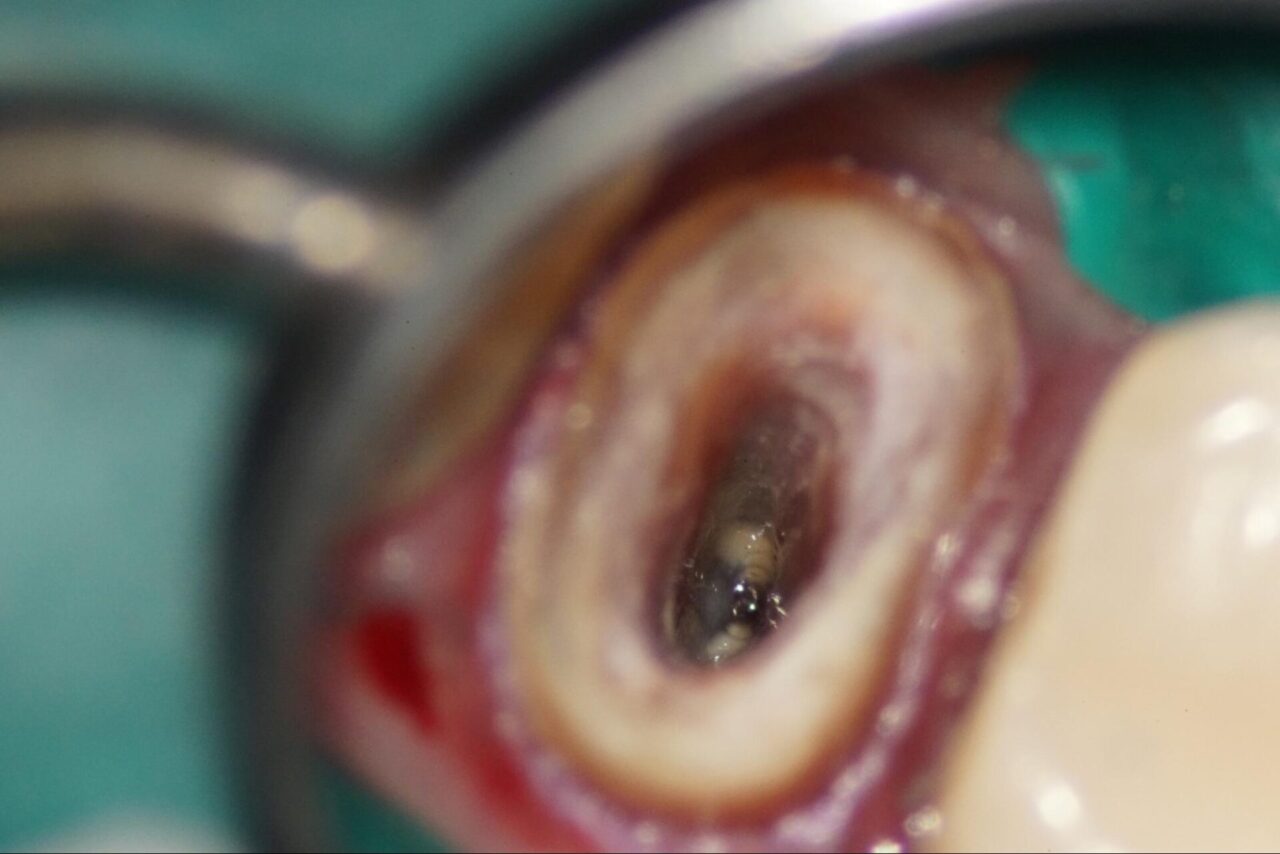

頬側根はヒビが白くスジ状になっている事が確認できます。

根尖部分位は以前の先生が治療したものがまだ残っていることが確認できます。

根の先、根尖部分から感染している根管充填材が取れました。

頬側根のクラックラインは、感染してる様ではないので、その後せ着の操作に移ります。

根管治療で失敗しない歯科医院の選び方

根管治療で失敗しない歯科医院の選び方は以下のとおりです。

- 最新設備の有無

- 経験豊富な歯科医師を探す

- セカンドオピニオンを受ける

順番に解説します。

最新設備の有無

マイクロスコープや歯科用CTを導入しているかどうかは、歯科医院選びの大きな判断材料になります。

マイクロスコープがあれば、肉眼では見えない微細な部分を拡大して確認でき、根管の奥深くまで徹底した処置が可能です。

また、歯科用CTによる三次元的な画像診断は、複雑な根管の形態を把握するのに欠かせません。

吉松歯科医院では、マイクロスコープや歯科用CTなどの世界基準の治療システムを導入しています。

詳しくは以下のページもご覧ください。

経験豊富な歯科医師を探す

設備が整っていても、それを適切に扱える経験と技術がなければ意味がありません。

根管治療は難易度が高いため、症例数が豊富な歯科医師に依頼するのが安心です。

歯科医院のホームページなどで専門分野や実績を確認したり、口コミで評判を調べたりするのもおすすめです。

吉松歯科医院には多数の資格、講演歴などがある吉松院長が治療を行っています。

吉松院長の経歴や実績は下記をご覧ください。

セカンドオピニオンを受ける

一度診断を受けた際に不安や疑問を感じた場合、別の歯科医院でセカンドオピニオンを求めることも大切です。

特に「抜歯しか方法がない」と告げられた場合でも、別の歯科医師であれば歯を残せる可能性があります。

複数の意見を聞くことで、治療方針に納得して進めることができます。

根管治療の再発によくある質問

Q. 根管治療は何年後に再発することがありますか?

根管治療の再発時期には個人差がありますが、数か月後に症状が出る場合もあれば、数年経ってから痛みや腫れが現れるケースもあります。

初回治療時にわずかな細菌が残っていた場合、時間をかけて再び増殖し、遅れて症状として表面化することがあります。そのため、治療後も定期的なチェックが重要です。

Q. 根管治療が再発したら抜歯しか選択肢はありませんか?

再発したからといって、必ず抜歯になるわけではありません。

多くの場合、精密な再根管治療によって歯を残せる可能性があります。

ただし、歯根の破折や重度の骨吸収がある場合は、抜歯が適切と判断されることもあります。正確な判断には歯科用CTによる診断が欠かせません。

Q. 再根管治療の成功率はどれくらいですか?

再根管治療の成功率は症例や治療環境によって異なりますが、マイクロスコープやラバーダムを使用した精密治療では、歯を保存できる確率が高まるとされています。

一方で、再発を繰り返している歯や構造的な問題を抱える歯では、成功率が下がることもあります。

Q. 痛みがなくても根管治療の再発は起こりますか?

はい、痛みがなくても再発しているケースはあります。

根の先で静かに炎症が進行している場合、自覚症状がほとんど出ないこともあります。

そのまま放置すると、ある時突然腫れや強い痛みが出ることがあるため、違和感がなくても定期検診を受けることが大切です。

Q. 根管治療の再発を防ぐ方法はありますか?

再発リスクを下げるためには、初回治療および再治療を精密に行うことが重要です。

具体的には、ラバーダム防湿、マイクロスコープの使用、歯科用CTによる診断などが挙げられます。

また、治療後の定期検診や噛み合わせ管理も再発防止につながります。

根管治療の再発は放置せず専門的な治療を受けよう

根管治療の再発は決して珍しいことではありませんが、放置すれば症状は悪化し、歯の保存が難しくなります。

少しでも違和感や痛みを感じたら自己判断せず、早急に歯科医院を受診することが大切です。

また、歯科医院を選ぶ際には最新の設備や経験豊富な歯科医師が揃っているかどうかを見極め、必要に応じてセカンドオピニオンも取り入れましょう。

吉松歯科医院では経験豊富な歯科医師が初回は60分ほどの丁寧な治療説明を行い、納得いただいた上で治療を行っています。

再発しない根管治療を希望している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。