歯髄炎の激痛はいつまで続く?痛みの期間と治療法、実際の症例を解説

歯がズキズキと脈打つように痛み、夜も眠れない場合、それは「歯髄炎(しずいえん)」による痛みかもしれません。

歯髄炎は、歯の内部にある神経と血管が炎症を起こす病気で、放置すれば痛みが悪化し、最終的には神経が壊死してしまうこともあります。

本記事では、歯髄炎の痛みが激しくなる理由、痛みが続く期間の目安、治療法の流れ、そして実際の症例をもとに、どのようにして痛みを最小限に抑え歯を守るかをわかりやすく解説します。

歯痛の症状が出る原因については下記をご覧ください。

歯髄炎の痛みが激しい理由

歯髄炎の痛みが激しい理由は下記のとおりです。

- 神経と血管が圧迫される

- 痛み止めが効かないケースがある

- 夜間や横になると痛みが増す

それぞれ解説します。

神経と血管が圧迫される

歯髄炎は、虫歯や外傷によって細菌が歯の内部に侵入し、神経(歯髄)が炎症を起こすことで発症します。

歯髄は硬い歯の中に密閉された空間に存在しており、炎症が起こると内部の血流が増加して腫れが生じます。

しかし、周囲が硬い象牙質やエナメル質で覆われているため、膨張する余地がなく、内側から神経と血管が圧迫されて強い痛みを引き起こします。

痛み止めが効かないケースがある

歯髄炎の痛みは通常の炎症と異なり、薬の効果が限定的なことがあります。

市販の鎮痛薬を服用しても一時的にしか効かず、時間が経つと再び強い痛みが戻ってくるケースが多いです。

これは、炎症の原因が「神経の内部」にあるためです。

外からの薬では根本的な炎症を鎮めることができず、歯の内部で細菌が増殖し続けることで痛みが持続します。

根本的な解決には、歯科医院での処置が欠かせません。

夜間や横になると痛みが増す

歯髄炎の特徴のひとつが、夜に痛みが強くなることです。

これは、横になることで頭部への血流が増え、炎症部位の圧力が高まるためです。

布団に入って体が温まると、血管が拡張して神経の圧迫が強まり、ズキズキとした拍動痛が出やすくなります。

日中よりも夜に痛みが激しくなる場合は、炎症が進行しているサインです。

歯髄炎の激痛が続く期間

歯髄炎の激痛が続く期間は以下のとおりです。

- 急性歯髄炎は2〜3日がピーク

- 慢性歯髄炎はズキズキした痛みが長期間続くことも

- 市販薬では治まらない期間の目安と受診タイミング

それぞれ説明します。

急性歯髄炎は2〜3日がピーク

歯髄炎の中でも「急性歯髄炎」は、炎症が短期間で急速に進むタイプです。

初期は軽い違和感や冷たいものへの痛みから始まり、次第に何もしなくてもズキズキと痛むようになります。

発症から2〜3日で痛みがピークに達し、その後、神経が壊死すると一時的に痛みが軽くなることもあります。

しかし、それは治ったのではなく、神経が死んで痛みを感じなくなっただけであり、根の先に膿がたまっている可能性があります。

慢性歯髄炎はズキズキした痛みが長期間続くことも

一方、慢性歯髄炎は炎症の進行がゆるやかで、鈍い痛みや違和感が長期間続くタイプです。

急性期のような強烈な痛みは少ないものの、冷たい・熱いものがしみたり、噛むと痛むなど、生活に支障をきたします。

数週間から数ヶ月にわたって不快感が続く場合は、内部で感染が慢性的に進行している可能性があり、放置すると最終的に神経が死んでしまいます。

市販薬では治まらない期間の目安と受診タイミング

市販の痛み止めで3日以上症状が改善しない場合、自己判断で放置せず歯科医院を受診することが重要です。

痛み止めでごまかし続けると、細菌が根の奥まで進行し、治療がより複雑になることがあります。

また、頬の腫れや発熱を伴う場合は、すでに歯髄炎から根尖部へ炎症が広がっている可能性が高いです。

早期に受診することで、神経を残せる可能性も高まります。

吉松歯科医院ではセカンドオピニオンも受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

歯髄炎の症例紹介

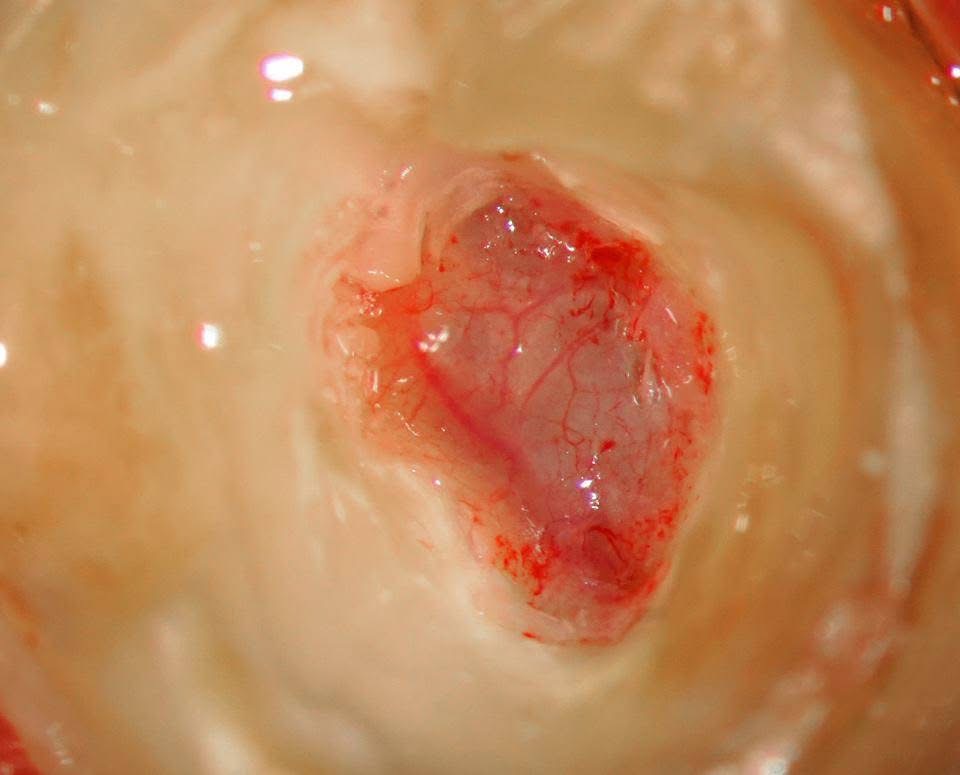

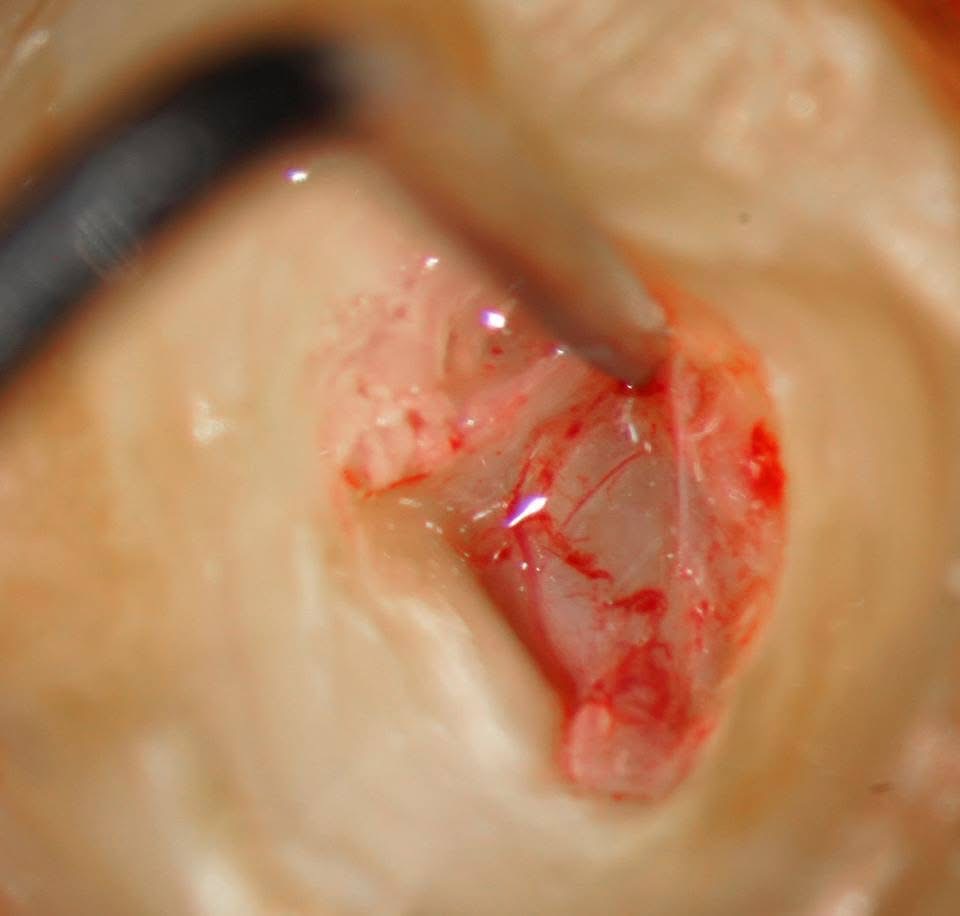

症例1:歯の中の神経が出血して歯髄炎を起こしているケース

歯の中の神経、歯髄が充血しています。

歯髄の状態が出血をしている場合、歯髄炎を起こしている事が多くあります。

歯髄炎の治療法と回復までの流れ

歯髄炎の治療法と回復までの流れは次のとおりです。

- 根管治療で神経を除去するケース

- 鎮痛薬・抗生剤の役割と限界

- 治療後の痛みが続く期間と注意点

それぞれ解説します。

根管治療で神経を除去するケース

炎症が進行して神経が回復不可能な状態にある場合、根管治療によって神経を除去します。

麻酔をして痛みを感じないようにした上で、歯の内部にある感染した神経を丁寧に取り除き、根管内を洗浄・消毒します。

その後、再感染を防ぐ薬剤を詰めて密閉し、最終的に被せ物を装着します。

根管治療は数回の通院が必要ですが、痛みを根本から取り除き、歯を残すことができる有効な治療法です。

根管治療に関して詳しくは下記のページもご覧ください。

鎮痛薬・抗生剤の役割と限界

軽度の歯髄炎や初期の炎症であれば、抗生剤や鎮痛薬を併用して症状を一時的に抑えることもあります。

しかし、薬はあくまで炎症の拡大を防ぐ補助的な手段で、根本的な治療にはなりません。

炎症の原因である細菌が歯の内部に残っている限り、痛みは再発します。

薬の効果が2〜3日以上持続しない場合は、根管治療への切り替えが必要です。

治療後の痛みが続く期間と注意点

根管治療を行った後も、数日〜1週間ほど軽い痛みや違和感が残ることがあります。

これは治療によって根の先に炎症が起き、一時的に組織が反応しているためです。

強い痛みや腫れが続く場合は、内部で再感染している可能性もあるため、早めに歯科医師に相談してください。

早期治療で痛みの期間を最小限に

歯髄炎の痛みは、我慢しても自然には治りません。

そのままにすると炎症は深部へ広がり、抜歯が必要になることもあります。

早期に治療を受ければ、痛みの期間を短縮できるだけでなく、神経を残せる可能性も高まります。

歯の痛みを「少し様子を見よう」と放置せず、違和感を覚えた時点で歯科を受診することが大切です。

吉松歯科医院では、根管治療においては100%ラバーダム防湿を使用し、マイクロスコープで確認しながら治療を行っています。

経験豊富な歯科医師が担当しますので、安心して治療に臨むことができます。

歯髄炎の痛みが続いている方は、お気軽にご相談ください。