歯の神経を抜く前に知っておきたい放置リスクと症例をご紹介

歯の神経を抜く治療(抜髄)は、虫歯や炎症が進行して神経が回復できない状態になったときに行う処置です。

放置すると痛みが悪化し、膿や感染が広がって抜歯に至ることもあります。

一方で、神経を抜くことにはデメリットもあり、正しい理解と慎重な判断が必要です。

本記事では、抜髄が必要になる原因や放置した場合のリスク、治療後の変化、実際の症例を詳しく解説します。

抜髄の基本については下記の記事で説明しているので、参考にしてみてください。

歯の神経を抜く(抜髄)とは

とは.png)

歯の神経を抜く(抜髄)に関して以下を確認してください。

- 抜髄が必要となる主な原因

- 神経を抜くことで得られるメリット・デメリット

- 抜髄が必要かどうかを見極めるポイント

それぞれ解説します。

抜髄が必要となる主な原因

抜髄が行われるのは、歯の内部にある神経(歯髄)が虫歯や外傷によって炎症・壊死を起こした場合です。

炎症による腫れや圧迫で激しい痛みが生じ、放置すれば感染が根の先や顎の骨に広がる恐れがあります。

また、歯を強くぶつけた外傷や、歯ぎしりによる慢性的な刺激も神経を損傷する原因になります。

神経を抜くことで得られるメリット・デメリット

抜髄のメリットは、痛みの原因を根本から取り除けることです。

炎症を起こした神経を除去することで、ズキズキとした痛みから解放されます。

また、歯を抜かずに済む点も大きな利点です。

一方で、神経を抜いた歯は血流と栄養供給が絶たれるため、もろくなり、破折や変色のリスクが高まります。

痛みがなくなるため、再び内部でトラブルが起きても気づきにくいというデメリットもあります。

抜髄が必要かどうかを見極めるポイント

冷たいものや熱いもので強くしみる、何もしていなくてもズキズキ痛む、夜眠れないほど痛むといった症状が続く場合は、歯髄炎が進行している可能性が高いです。

レントゲンや歯科用CTで炎症の範囲や根の状態を確認し、神経を残せるかどうかを慎重に判断する必要があります。

吉松歯科医院の歯科用CTでは3次元撮影もできるので、より正確な判断が可能です。

詳しくは下記をご覧ください。

歯の神経を抜いた後に起こること

歯の神経を抜いた後に起こることは下記のとおりです。

- 治療後の痛みや違和感

- 神経を抜いた歯の変化

- 抜髄後のケアとメンテナンスの重要性

順番に説明します。

治療後の痛みや違和感

抜髄を行った直後は、麻酔が切れたあとに軽い痛みや違和感を感じることがあります。

これは、治療による一時的な炎症反応で、通常は数日〜1週間程度で治ります。

ただし、強い痛みや腫れが長引く場合は、根の先に炎症が残っている可能性があるため、再診が必要です。

神経を抜いた歯の変化

神経を抜いた歯は、時間の経過とともに脆くなります。

そのため、噛む力や歯ぎしりなどの衝撃でヒビが入ったり、破折したりするリスクが高まります。

また、神経がなくなることで歯の色が徐々に暗く変化し、黒っぽく見えることもあります。

抜髄後のケアとメンテナンスの重要性

神経を抜いた歯は痛みを感じないため、異常が起きても気づきにくいです。

そのため、治療後も定期的に歯科検診を受け、レントゲンで根の状態を確認する必要があります。

治療後のメンテナンスを怠ると、数年後に再感染や歯根破折が起きる可能性があるので、注意しましょう。

神経を抜く治療を放置するリスク

神経を抜く治療を放置するリスクは以下のとおりです。

- 感染の拡大と顎骨への影響

- 歯の破折や再治療のリスク

- 全身への悪影響

それぞれ解説します。

感染の拡大と顎骨への影響

抜髄が必要な状態を放置すると、歯の内部で細菌が増殖し、炎症が根の先や顎の骨にまで広がります。

根尖部膿瘍(こんせんぶのうよう)と呼ばれる膿の袋ができると、頬が腫れたり発熱を伴うこともあります。

歯の破折や再治療のリスク

神経が死んでいる歯は内部から脆くなり、強い力がかかると簡単に割れてしまいます。

破折が進行すると、歯を残すことが難しくなり、抜歯せざるを得ないケースも少なくありません。

また、放置したことで感染が進行すると、根管治療では対応できず、外科的な処置(歯根端切除術など)が必要になることもあります。

全身への悪影響

歯の感染を放置すると、細菌や炎症物質が血流を介して全身に広がる可能性があります。

糖尿病や心疾患、関節リウマチなどを悪化させる要因になることもあり、口腔内の炎症は全身の健康にも影響を及ぼします。

免疫力が低下している人では、感染が急速に拡大するリスクがあるため、早めの対応が重要です。

歯の神経を抜く症例紹介

症例1

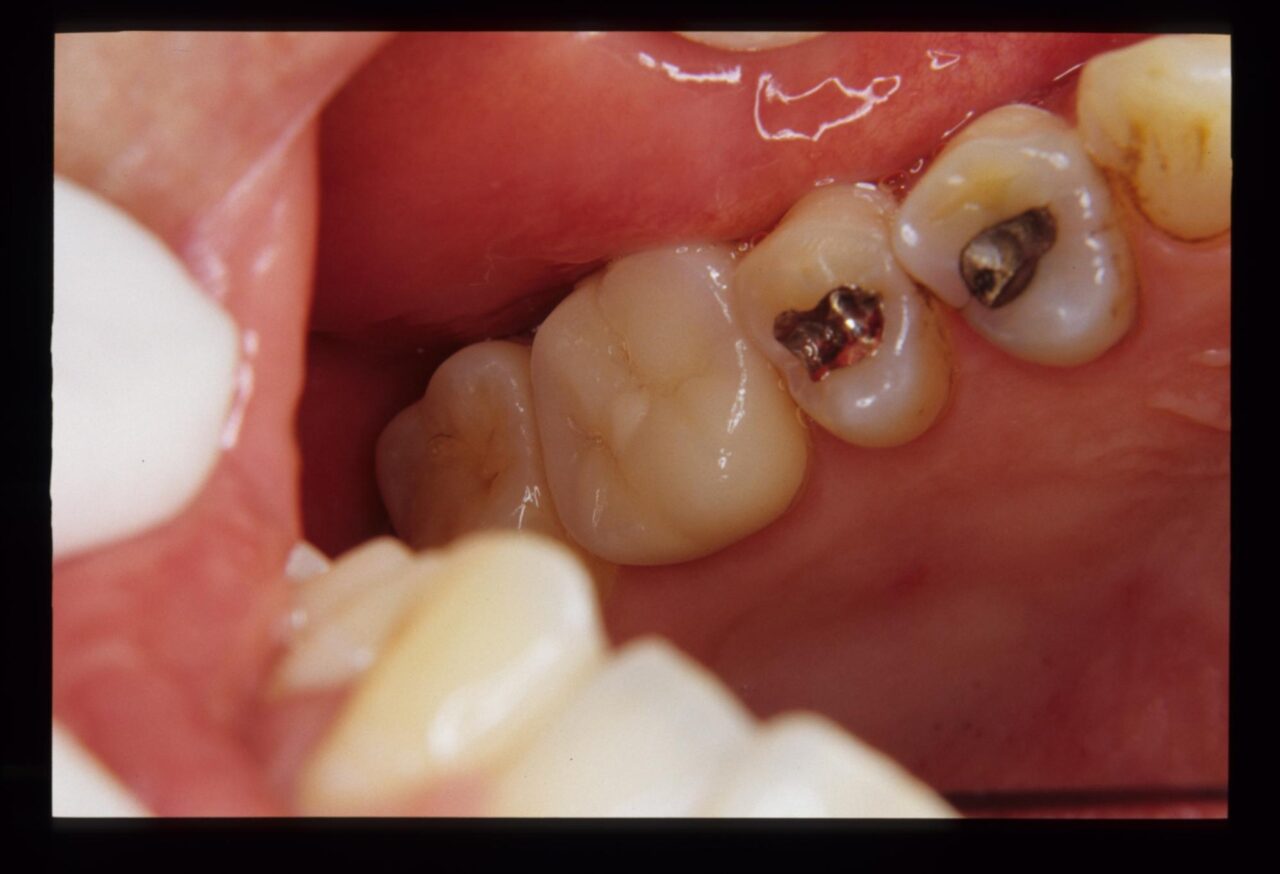

患者は医療従事者で、噛むと違和感があると訴えていたので、取り敢えず術前の修復物を除去してフルクラウンの仮歯を装着して様子を診ていたが、自発痛が出てきたために抜髄処置を行うことになりました。

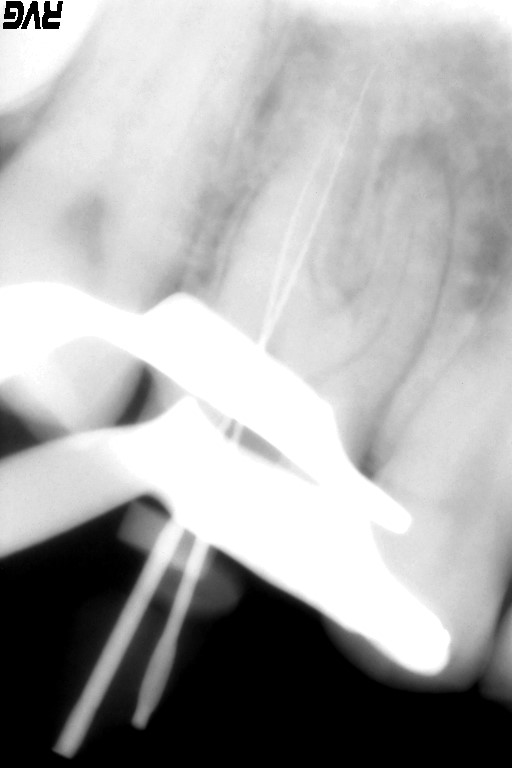

術前のレントゲン:近心頬側根に炎症があるように観えます。

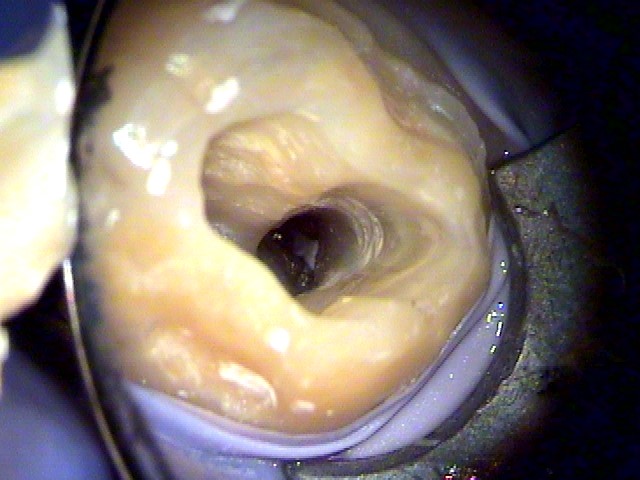

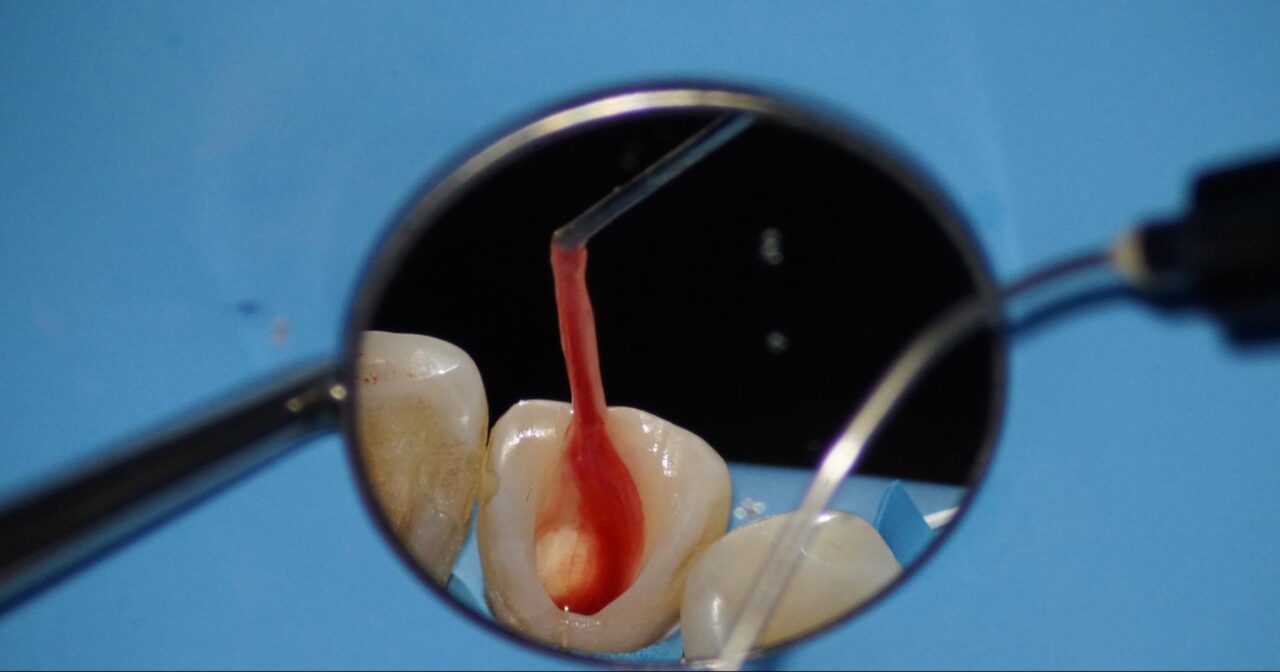

麻酔をした後にラバーダム防湿を行い、随腔内(神経がある空間)を探索すると健全な歯髄(歯の神経)は診られず、腐敗した組織が確認できます。

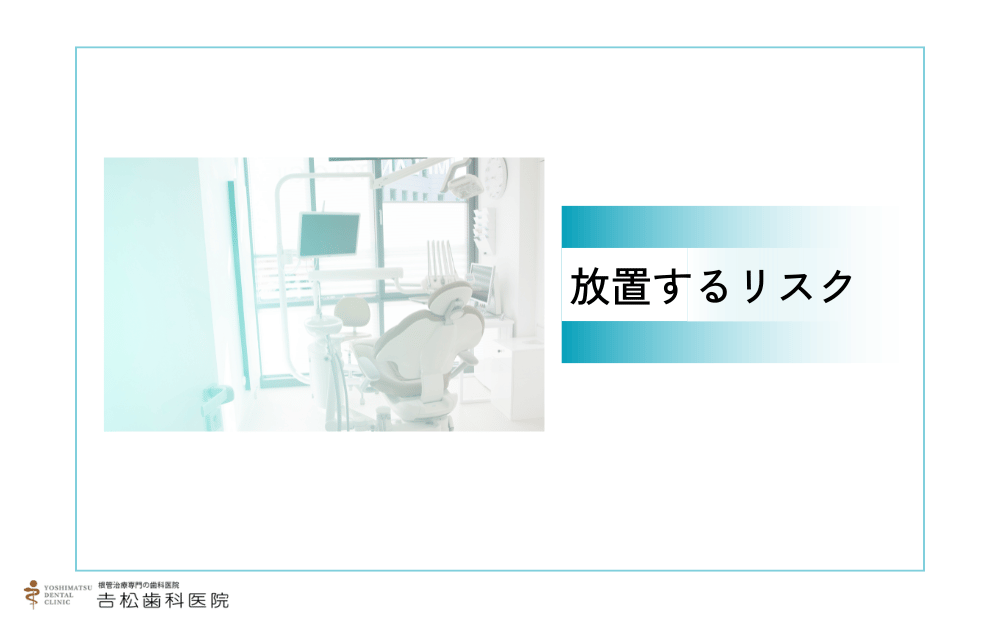

根管の先、根尖を確認するためにファイルを入れた状態でレントゲンを撮り、根管の長さや根尖孔の太さや状態を確認しています。

根管形成が終わり、次回アポイント事に十分に6%次亜塩素酸にて根管洗浄をサブソニックを用いて行ないました。

3回目のアポイント事にガッタパーチャによる根管充填を行ないました。

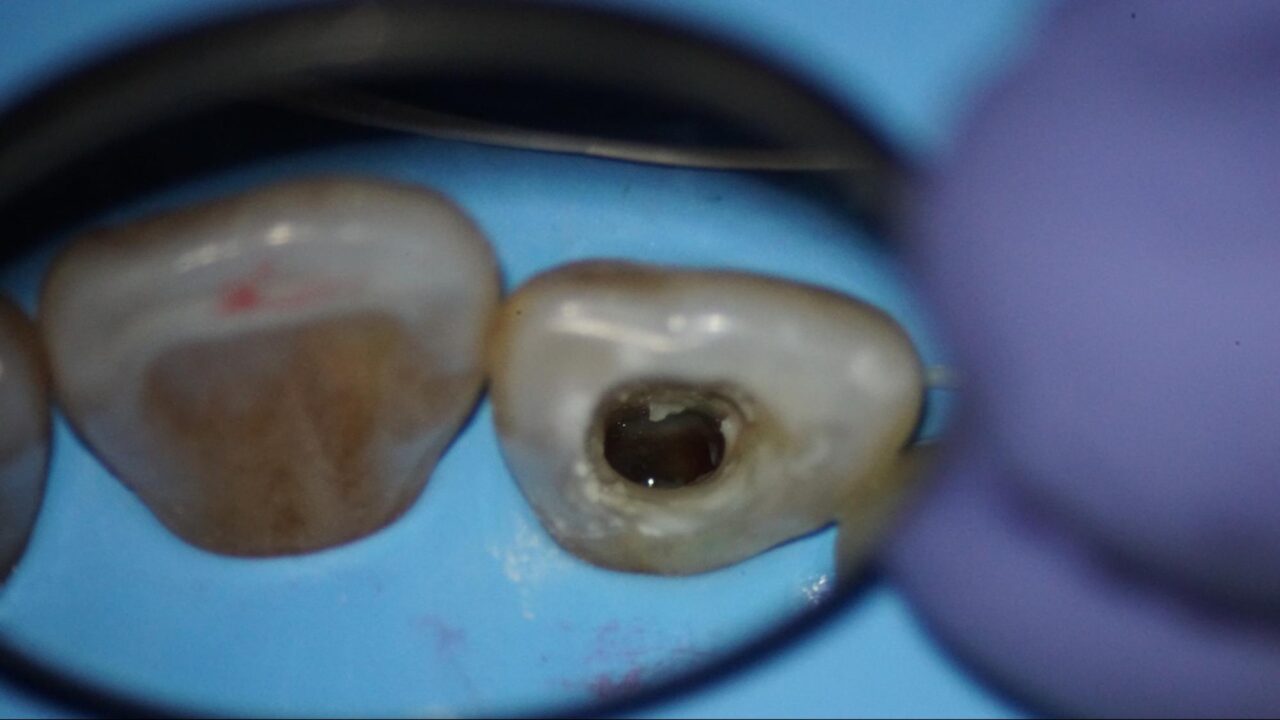

以下は、根管充填後の写真です。

根管充填後のレントゲン写真。根管の複雑な解剖学形態にきちんとガッタパーチャが根管充填されている事が確認できます。

根管充填後、ファイバーコアにて築造して最終的な修復部を装着しました。2005年より経過が良好で現在に至ります。

症例2

他院で大きな骨欠損があるために抜歯かもしれないと言われて当院に来院していただきました。

患歯は、以前の治療で神経の近くまで処置をしていたため、歯髄に感染を起こして根尖部から腐敗した物質や、細菌が根尖周囲の組織を破壊しているため大きな骨欠損を確認できます。

麻酔後にラバーダム防湿を行い、随腔内(歯の神経の入っている空間)を観ると破折線のような物も確認する事ができます。

随腔内は健全な歯髄は確認できず、腐敗して溶けかかっているように観えます。

歯髄は、溶けかかっているため、マイクロバキュームで一部を吸い上げる事ができます。

根尖までの長さや根尖孔の太さを確認するためにファイルを入れてレントゲン撮影を行います。

根管形成が終わり、根管洗浄を十分に行い、バイオセラミックによる根管充填を行ないました。

根尖部よりバイオセラミックが出ているが、臨床的には何も問題はありません。この語、骨が再生されるまでには数ヶ月時間かかります。

神経を抜かずに済むための予防と早期対応

神経を抜かずに済むための予防と早期対応について下記をご確認ください。

- 定期検診とレントゲンチェックの重要性

- 痛みやしみる症状を放置しない

- 生活習慣とセルフケアの見直し

それぞれ解説します。

定期検診とレントゲンチェックの重要性

虫歯や歯髄炎は、初期の段階では自覚症状が少ないことが多いため、定期的な検診で早期発見することが大切です。

半年〜1年ごとに定期検診を受けたり、レントゲンを撮影することで、目に見えない内部の虫歯や炎症を確認できます。

吉松歯科医院の虫歯治療については下記で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてみてください。

痛みやしみる症状を放置しない

冷たいものや熱いものがしみる、噛むと違和感があるなどの症状は、歯髄炎の初期サインです。

この段階で受診すれば、神経を残す治療が可能な場合もあります。

「少し様子を見よう」と先延ばしせずに、歯科医院を受診してください。

生活習慣とセルフケアの見直し

日常生活では、食後や就寝前の歯磨きを丁寧に行うことが予防につながります。

また、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合は、マウスピースを活用して歯への負担を軽減することをおすすめします。

歯の神経を抜くかどうかは歯科医師との相談で慎重に判断しよう

神経を抜く治療は、歯を残すための最後の選択肢です。

痛みを取り除く効果は大きい一方で、今後の歯の寿命に影響する重要な処置でもあります。

信頼できる歯科医師としっかり相談し、神経を残せる可能性や治療後のケアについて十分に理解したうえで判断することが大切です。

吉松歯科医院では、患者様に納得し、安心して治療を受けていただけるように、初回は60分ほどの治療説明を行っています。

歯の神経を抜くのが良いのか迷っている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。